Eine Mehrheit der Europäer schaut pessimistisch in die Zukunft. Auch deshalb, weil es an Visionen von einer besseren Zukunft fehlt, sagen Experten und plädieren dafür, vom Jammern ins Handeln zu kommen.

Und immer wieder Krisen, die Aufzählung kann man sich wohl ersparen. Am Stammtisch, beim Abendessen mit Freunden, aber auch bei öffentlichen Debatten ist die Stimmung im Keller. Eine von der deutschen Bertelsmann Stiftung in EU-Mitgliedstaaten durchgeführte Studie bestätigt diesen Trend: Fast 60 Prozent der Befragten sind pessimistisch, wenn man sie nach dem Zustand der Gesellschaft befragt. Bei Frauen und älteren Menschen ist der Prozentsatz noch höher. Auch wenn ein Großteil der Europäer in Wohlstand und Sicherheit lebt, von der Zukunft erwarten die meisten nichts Gutes. Und das ist eigentlich eine gefährliche Entwicklung, umso mehr als die Weltuntergangsstimmung sehr oft zu Passivität, zu einem „die Hände in den Schoß legen“ führt. Wie aber ist diese Schwarzmalerei zu erklären? Der Grazer Psychiater Christian Probst erklärt das Phänomen mit einem aus dem Gleichgewicht geratenen Verhältnis zwischen Egoismus und Verantwortung für die Gemeinschaft: „Vielen jungen Menschen geht es heute nur noch um die Work-Life-Balance“, sagt er. „Am liebsten würden sie nur halbtags arbeiten und vergessen dabei, dass wir die soziale Infrastruktur der Gesellschaft vom Krankenhaus bis zum Öffentlichen Verkehrsmittel nur mit unseren Steuern und Abgaben erhalten können.“ Wer auf diesen Zusammenhang hinweise, stellt fest, dass sein Gegenüber gekränkt reagieren wird. Staatliche soziale Netze und Dienstleistungen werden als selbstverständlich angesehen, die Forderung, dass jeder dazu auch einen Beitrag leisten müsse, werde als Zumutung empfunden.

Womit Probst aber nicht sagen will, dass diesen von ihm beschriebenen Narzissten entgangen sei, dass der gesellschaftliche Zusammenhang bröckelt, dass es keine gesellschaftlichen Ziele mehr gibt, auf die sich eine Mehrheit verständigt hat. „An diesem Punkt schlägt dann die Stunde der Populisten von Trump bis Putin“, argumentiert Probst. „Die erklären dann, welche Schuldenböcke dafür verantwortlich sind.“

Zu einem ähnlichen Befund kommt auch der amerikanische Historiker Timothy Snyder. „Bisher waren wir als Gesellschaft sehr gut darin, verschiedene konkurrierende Versionen der Zukunft zu entwerfen“, schreibt der Yale-Professor. Im demokratischen Wettstreit der Ideen sei es darum gegangen, für welches Konzept es eine Mehrheit gibt. Diese Zukunftskonzepte sind uns abhandengekommen, als 1989 in den Staaten des Warschauer Pakts Demokratie und Marktwirtschaft siegten. „Es hat 1989 mit der Vorstellung begonnen, dass die Geschichte beendet sei und dass es keine Alternativen mehr gebe.“ Oder anders gesagt, dass ohnedies alles gut ist. Das Problem ist nur, dass die vielfältigen Krisen der Gegenwart, vom Klima bis zum Krieg in Gaza, diesem Optimismus den Garaus gemacht haben.

Rudolf Anschober: „Was wir heute dringend brauchen sind Foren, um einen Zukunftsdiskurs zu führen.“

Snyder glaubt, dass die westlichen Gesellschaften an einem „toten Punkt“ angekommen sind, weil wir nicht mehr über Zukunft diskutieren können. Und diese Zukunft sei einfach nur düster. Die Katastrophenstimmung mache Demokratie aber unmöglich. Was es seiner Meinung nach braucht, bezeichnet er als Politik der Verantwortung. „Wenn es stimmt, dass die Angst vor dem Klimawandel die Menschen davon abhält, in die Zukunft zu blicken, dann könnten uns auch energische, interessante und innovative Maßnahmen gegen den Klimawandel hoffnungsvoller stimmen“, schreibt Snyder. „Wir können nämlich Zukunft gestalten und die zukünftige Welt zu einem besseren Ort machen.“

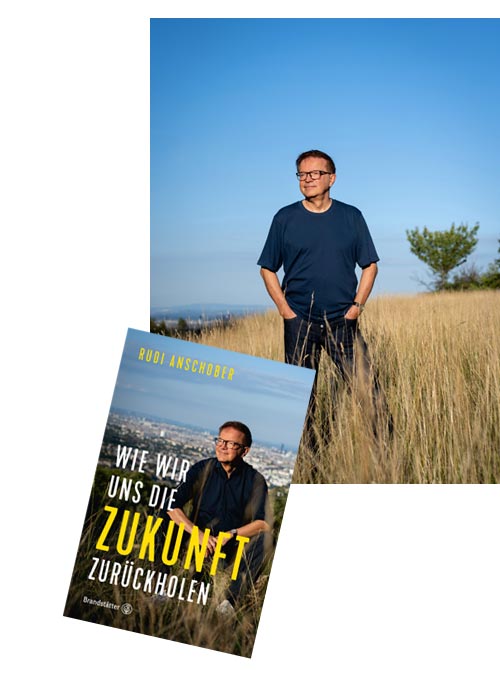

Genau dazu hat Rudolf Anschober gerade ein Buch mit dem Titel „Wie wir uns die Zukunft zurückholen“ veröffentlicht. Der ehemalige Gesundheitsminister der Grünen will mit seinem Buch „Menschen dazu anstiften, nicht in der Resignation sitzen zu bleiben“ und ihnen Lust auf Veränderung zu machen. Die Idee dazu kam ihm bei den zahlreichen Vorträgen, die Anschober über Klima- und Umweltschutz hält. „Ausgangspunkt war dabei immer die Analyse der Krise“, erinnert er sich. „Und je länger ich über die dramatischen Fakten gesprochen habe, umso versteinerter wurden die Gesichter meiner Zuhörer. Hätte ich an dieser Stelle Schluss gemacht, die Menschen wären resigniert nach Hause gegangen.“

Erst als er im zweiten Teil über positive Lösungsbeispiele gesprochen hat, über die erfolgreiche Energiewende in Australien zum Beispiel oder den Umbau von Paris zur Fahrradstadt, hätte sich die Stimmung im Publikum gedreht. „Mir wurde klar, dass man Menschen nur mit positiven Zukunftsbildern motivieren kann, selbst einen Beitrag zu leisten.“ Es sei ein schwerer Fehler gewesen, in der Klimadebatte immer nur Verzicht zu predigen. Mit der Forderung, Emissionen zu senken, allein komme man nicht weiter. Menschen müssten einen persönlichen Nutzen erkennen können, dann seien sie auch bereit, einen Beitrag zu leisten.

Denn auch Anschober weiß, dass ein Verharren in Tatenlosigkeit und Pessimismus gefährlich ist. „Wir Menschen konzentrieren uns gerne auf Negatives. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Aber das raubt uns nur Energie.“ Handeln, einen Beitrag leisten, gemeinsam mit anderen ein Projekt auf die Beine stellen, das gibt den Menschen Kraft und Optimismus. Dass es bei Anschobers wichtigstem Anliegen, einen anderen Umgang mit Menschenrechten, Tieren und der Natur zu erreichen, einen langen Atem braucht, davon sollte man sich nicht entmutigen lassen. Wie wirkmächtig auch eine kleine Gruppe von Menschen sein kann, belegt Anschober mit dem Beispiel von sieben Männern in England, denen es 1833 gelungen war, gegen viele Widerstände die Abschaffung der Sklaverei durchzusetzen. „Was wir heute dringend brauchen sind Foren, um einen Zukunftsdiskurs zu führen“, sagt Anschober. „Um Bruno Kreisky zu zitieren: Es geht um die Durchflutung unseres Lebens mit Demokratie.“ In seinen Augen ist eine breite gesellschaftliche Zukunftsdebatte das beste Rezept gegen den Aufstieg populistischer Parteiführer von Trump bis Kickl.

Christian und Sabine Probst: „Sich zu fragen, wofür mein Herz wirklich brennt, das ist unbequem.“

Sabine Probst erklärt den grassierenden Pessimismus auch mit dem Unwillen vieler Menschen, sich zu fragen, was einem im Leben wirklich wichtig ist. Sabine Probst führt als Life-Coach ein Wellbeing-Studio, gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Psychiater und Psychotherapeuten Christian Probst bietet sie Seminare an. In die gemeinsame Praxis kommen Menschen, die zwar gut situiert und erfolgreich, und trotzdem mit sich und der Welt unzufrieden sind. „Sich zu fragen, wofür mein Herz wirklich brennt, das ist unbequem“, sagt sie. „Viele Menschen orientieren sich am Mainstream und glauben, dass sie damit ein gutes Leben führen.“ Was ihrer Ansicht nach in den meisten Fällen nicht funktioniere, weil man sein „inneres Feuer, seinen inneren Motor“ verliere. Sie plädiert daher mit Nachdruck dafür, Verantwortung für sich selbst und für die Gesellschaft zu übernehmen, für etwas einzustehen, das einem wichtig ist. Der Psychiater und Psychotherapeut Christian Probst unterstreicht das: „Wir sind in einer bequemen Gesellschaft gelandet. Vielleicht braucht es Zündler wie Wladimir Putin, damit wir wieder darüber nachdenken, wofür wir stehen und welche Zukunft wir uns für diese Welt wünschen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel.“

Foto: Die Pröbste, Brandstätter Verlag, Gianmaria Gava, Unsplash/ Harshit Sharma